Die deutsche Kriegsangst – Spiegel einer verunsicherten Gesellschaft

In den letzten Jahren hat sich in Deutschland eine tiefe und vielschichtige Angst vor einem möglichen Krieg entwickelt. Diese Kriegsangst ist mehr als eine politische Reaktion – sie ist ein psychologisches, gesellschaftliches und wirtschaftliches Phänomen, das sich zunehmend in allen Lebensbereichen bemerkbar macht.

Psychologische Auswirkungen

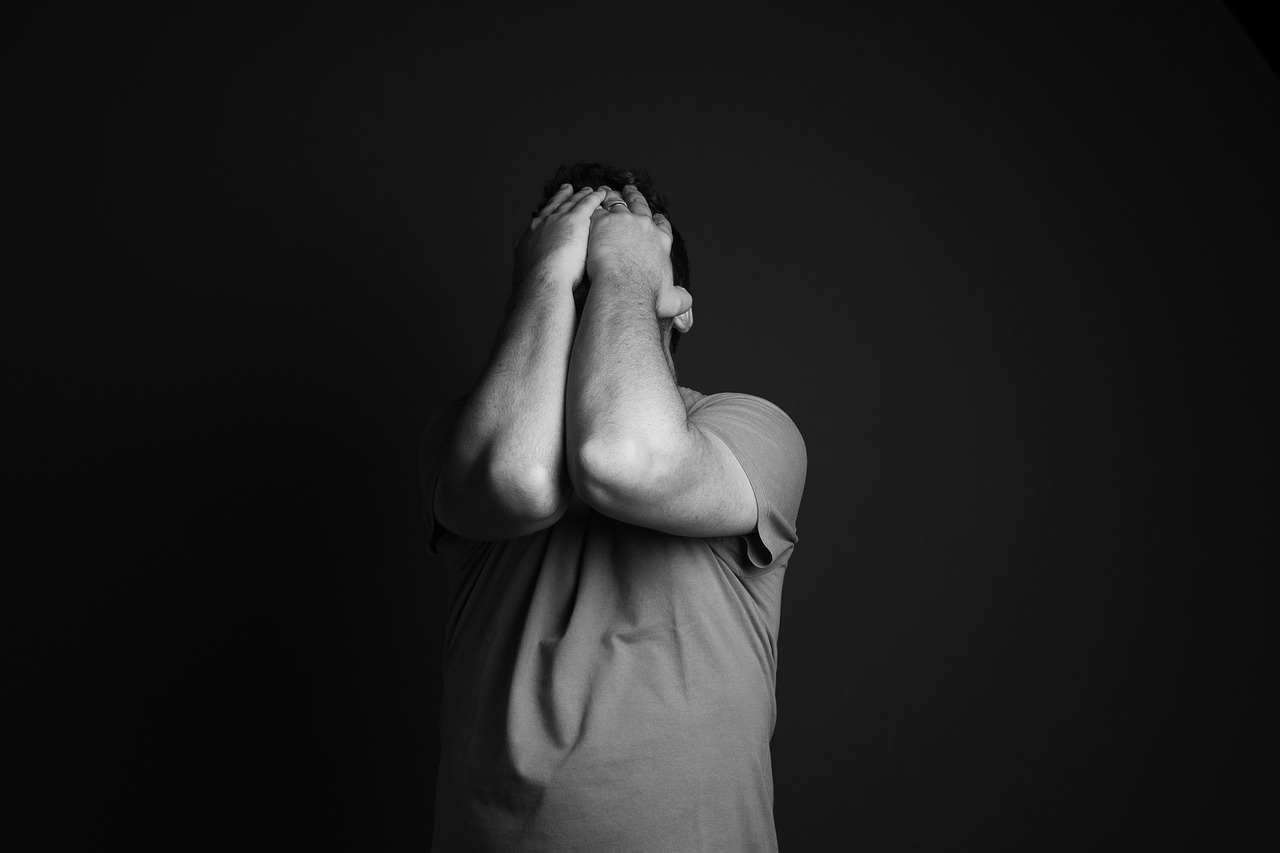

Viele Menschen erleben eine dauerhafte innere Anspannung. Nachrichten über geopolitische Konflikte, militärische Aufrüstung oder mögliche Eskalationen lösen Stress, Schlafstörungen und diffuse Angstzustände aus. Besonders jüngere Generationen, die in Frieden aufgewachsen sind, fühlen sich erstmals existenziell bedroht. Die ständige Konfrontation mit Katastrophenszenarien führt zu einem Gefühl der Ohnmacht – und zu einem Rückzug ins Private. Für manche wird die Angst so überwältigend, dass sie in Panik, Zynismus oder Verschwörungsdenken flüchten.

Gesellschaftliche Folgen

Kriegsangst spaltet die Gesellschaft. Während die einen staatliche Sicherheitsmaßnahmen und militärische Unterstützung fordern, lehnen andere jede Form der Aufrüstung ab. Diese Spannungen verschärfen den ohnehin angespannten öffentlichen Diskurs. Vertrauen in Politik und Medien schwindet, Polarisierung nimmt zu, und die Bereitschaft zu Dialog und Kompromiss sinkt. Gleichzeitig wächst bei vielen der Wunsch nach Stabilität, Gemeinschaft und Schutz – was populistische Bewegungen nutzen, um einfache Antworten auf komplexe Ängste zu bieten.

Politische Dimension

Politisch zwingt die Kriegsangst zu schwierigen Balanceakten. Einerseits steht Deutschland unter internationalem Druck, Verantwortung zu übernehmen; andererseits dominiert im Inneren die Sehnsucht nach Frieden und Neutralität. Diese Diskrepanz erschwert klare Entscheidungen in der Sicherheits- und Außenpolitik. Die Regierung bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen Abschreckung und Diplomatie – und jede neue Krise verstärkt den öffentlichen Zweifel an politischer Handlungsfähigkeit.

Wirtschaftliche Auswirkungen

Auch wirtschaftlich zeigt sich die Unsicherheit deutlich. Energiepreise, Inflation und Rezessionsängste verstärken das Gefühl, dass „alles unsicher“ geworden ist. Unternehmen investieren zögerlicher, Bürger sparen aus Vorsicht, der Konsum sinkt. Der wirtschaftliche Druck verschärft wiederum die psychische Belastung, besonders bei Menschen mit geringen Einkommen oder instabilen Arbeitsverhältnissen.

Ein kollektiver psychischer Ausnahmezustand

Die anhaltende Kriegsangst wirkt wie ein kollektiver Stressfaktor, der das Denken und Handeln vieler Menschen verändert. Misstrauen, Aggression, Rückzug und eine allgemeine Gereiztheit prägen zunehmend das gesellschaftliche Klima. In sozialen Medien explodieren Emotionen, Gerüchte und Schuldzuweisungen. Immer mehr Menschen berichten, dass sie sich „am Limit“ fühlen – überfordert von einer Welt, die unberechenbar geworden scheint.

Fazit

Die deutsche Kriegsangst ist Ausdruck einer tiefen Verunsicherung in einer Zeit globaler Umbrüche. Sie zeigt, wie eng psychische Stabilität, gesellschaftlicher Zusammenhalt, politische Glaubwürdigkeit und wirtschaftliche Sicherheit miteinander verknüpft sind. Um dieser Angst zu begegnen, braucht es mehr als politische Maßnahmen – es braucht eine neue Kultur des Zuhörens, des Vertrauens und der seelischen Widerstandskraft.

Hinterlasse einen Kommentar